トイレの備えが大切な理由

提供:日本トイレ研究所(漫画:井上きみどり)

災害時の備えというと、一番に食料や水を思い浮かべる人が多いのではないでしょうか。

でも、よく考えてみてください。

命をつなぐために、食べることと同じくらい大切なこと、だけど忘れがちなことがあります。それが「排せつ」です。

排せつを我慢すると健康に支障が出る可能性が!

災害時には、停電や断水の影響で、トイレが流せなくなることがあります。でも、生理現象である「排せつ」は待ったなし。トイレの問題は命にもかかわる問題なのです。

排せつの回数を減らすために水分の摂取を控えてしまうと、脱水症やエコノミークラス症候群になる危険が高くなります。過去の災害時には、エコノミークラス症候群によるものと思われる肺塞栓症で亡くなった方がいたことも分かっています。

また、食事を控えることで体力が低下し、感染症などにかかりやすくなるなど、さまざまな面で健康への支障が出る可能性があります。

災害時は家のトイレが使えなくなる

断水や停電が起こると、水洗トイレは使うことができなくなります。水が流せないため、トイレが機能しなくなるからです。

であれば、お風呂の水などを使って流せばいいだろうと思いがちですが、これには問題があります。

特にマンションなどの集合住宅では、災害によって建物内の共用部配管の破損による漏水や詰まりが発生することがあります。集合住宅のトイレ等の排水管は、他の住戸とつながっているため、共用部の排水管が破損し、流れていく先がなくなった状態で上階から排水を流すと、1階の住戸では便器から封水が跳ね出したり、排水があふれたりすることになるのです。

トイレが長期にわたって使用不能になることも

水洗トイレが使えるようになるには、給水・排水・電気のすべてが機能することが必要です。

阪神・淡路大震災では、約127万戸が断水し、仮復旧が完了するまで1カ月以上を要しました。東日本大震災でも、上下水道の仮復旧までに要した日数は、平均35日間ぐらいだったことが分かっています。

避難所などに設置される仮設トイレは有効ですが、東日本大震災では発災から3日以内に仮設トイレが避難所に行き渡った自治体はわずか34%でした。1週間以上かかった自治体は約半数に上ります。

災害時には、地盤沈下や液状化、建物倒壊などにより道路が正常に機能していない場所も多く、仮設トイレの搬送に時間がかかることがあるのです。

出典:令和6年1月 兵庫県「阪神・淡路大震災の復旧・復興の状況について」

出典:日本トイレ研究所「東日本大震災3.11のトイレ ー 現場の声から学ぶ」

出典:加藤篤「トイレからはじめる防災ハンドブック」学芸出版社 2024

携帯トイレを備蓄しよう!

PIXTA

災害時にも安心して排せつができるように、水が流せなくても使える携帯トイレを、災害時の備蓄品に加えておきましょう。

携帯トイレには、さまざまなタイプがありますが、重要なのは使いやすさ。排せつは自律神経によるもので、副交感神経優位の時に成り立ちます。トイレに必要なのは安心できる環境なのです。

在宅避難のための備蓄には、使い慣れた自宅のトイレで使える「便座取り付けタイプ」がおすすめです。

災害に備えて、携帯トイレの備蓄はどれくらい必要?

自宅で避難生活を送るための携帯トイレはどれくらい必要でしょうか?

災害時の備蓄は最低でも3日分、できれば1週間分が必要です。

国の資料によれば、1日当たりの平均的なトイレ使用回数の目安は5回となっています。1週間分の備蓄をするためには「家族の人数×排せつ回数5回×7日間」で必要な数がわかります。一人暮らしならば35回分、4人家族ならばなんと140回分の備蓄が必要になるのです。

しかし、これはあくまでも目安です。トイレに行く回数は個人差があるので、自分や家族が1日に何回くらいトイレに行くのか平時に確認し、それぞれの家庭で必要な数を備えましょう。

携帯トイレの使い方

提供:日本トイレ研究所

トイレは、安心できる場所でなければなりません。とくに、子どもや高齢者は慣れない場所ではうまく排せつできないことがあります。

便座に取り付ける携帯トイレは、自宅のトイレ空間をそのまま使えることが利点です。プライバシーも保護され、普段のトイレに近い状態で安心して排せつできる環境を作ることができます。また、必要なものがセットになっているタイプもあります。

ここでは便座に取り付けるタイプの携帯トイレの使い方を詳しく見ていきましょう。

便座取り付け式の携帯トイレはどんな仕組み?

uchicoto

便座に設置して使用するタイプの携帯トイレは、袋の中に排せつし、吸収シートや凝固剤で排せつ物を吸収・凝固させるものです。

排せつ用の袋と凝固剤がセットになっています。凝固剤は排せつ物を固め、袋に封入することで臭気対策もできます。

1回分がコンパクトにセットされていて持ち運べるタイプ、数回から数十回分に対応する大容量タイプなどがあるので、自宅の備蓄、非常持ち出し用など、用途に合わせて備えておくとよいでしょう。

携帯トイレの使い方と、上手に使うポイント

1. パッケージを開けて内容を確認。袋を開ける時に中身を傷つけないように注意しましょう。

2. 携帯トイレを取り付ける前に、便座を上げて、別に用意した45Lぐらいのポリ袋で便器を覆います。

トイレには「封水」と呼ばれる水が常にたまっていて、これは配水管からの臭気や虫の侵入を防ぐための重要な役割を担っています。

ポリ袋で覆うことで、取り付ける携帯トイレが封水でぬれることを防ぐことができます。このポリ袋は、排せつ物で汚れることはないので、取り換える必要はありません。

uchicoto

3. 便座を下ろしてポリ袋をはさんだら、その上から携帯トイレの袋を取り付けます。

外れないように、便座と便器の隙間にしっかりと挟み込むのがポイントです。養生テープなどで固定してもよいでしょう。

uchicoto

4. 携帯トイレの袋の中に、付属の凝固剤や吸収シートを入れます。

種類によって、排せつ前に入れるタイプ、排せつ後に入れるタイプがあるので、使用する携帯トイレの手順を確認しておきましょう。袋の中に吸収シートが固定されているタイプもあります。

uchicoto

排せつした後はどうする?使用後の捨て方も大切

uchicoto

排せつ後は、袋の口をしっかり縛ってごみ収集日まで保管します。

袋を密閉しているといっても排せつ物。臭いや衛生上の問題が発生しないよう、ふた付きの容器を用意し、保管する場所は生活空間からなるべく離れた、直射日光が当たらない場所を選びましょう。

一般的には可燃ごみとして扱われますが、自治体ごとに取り扱いが異なるので、平時に使用済み携帯トイレの捨て方を確認しておくことも大切な備えです。

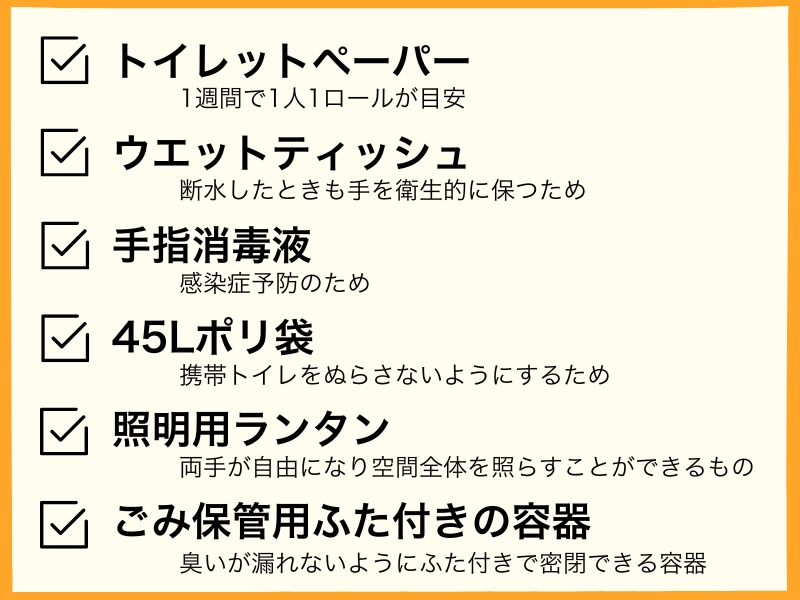

携帯トイレとあわせて用意しておきたいもの

uchicoto

携帯トイレは排せつ用袋、凝固シートや吸収剤などがセットになっていますが、携帯トイレを安心して使うために用意しておきたいものがあります。チェックリストを参考に、それぞれの家庭にあった備えを家族で考えることも必要です。

リストの他にも、自分や家族にとって必要なものはないか、可能な限り日常のトイレに近づけるための備えを話し合っておきましょう。

慌てず携帯トイレを使うために「体験」のすすめ

提供:日本トイレ研究所(漫画:井上きみどり)

避難生活のために備えておきたい携帯トイレですが、災害時にいきなり使おうとしても慣れていないと難しい場合があります。

被災して大変なことだらけの避難生活の中で、慌てずに安心して排せつができるように、平時に携帯トイレを「体験」しておくことをおすすめします。

一年に一回「我が家の防災の日」を決めて、備蓄品や非常持ち出し袋の中身を点検し、備蓄品のローリングストックも行うことが重要です。

その時に携帯トイレを使って「体験」し、新しいものと入れ替えていくと安心です。

おわりに

日常の生活では、安心で安全なトイレが当たり前すぎて、ついつい見落としてしまうトイレの備え。食べることは多少我慢することができても、排せつは我慢することができません。

災害時に安心して排せつができるように、事前に携帯トイレを「体験」し、使い方をマスターしておきましょう。

加藤篤さんの著書「トイレから始める防災ハンドブック」(学芸出版社)も参考にしながら、トイレの備えを家族で話し合ってみてはいかがでしょうか。

-medium.jpg)

-small.jpg)

-small.jpg)